Die Muße, statt Kurzgeschichten einen Roman in Angriff zu nehmen, findet Vargas Llosa, als er 1958 mit dem Schiff nach Europa übersiedelt. Auf der fast dreiwöchigen Atlantikpassage notiert er sich Skizzen, die er nach der Ankunft in Madrid und später in Paris ausarbeitet – neben seinen Verpflichtungen als Promotionsstudent bzw. den Brotjobs, mit denen er sich in Paris über Wasser hält. Anfang 1962 ist das Werk mit den Arbeitstiteln La morada de héroe (Das Haus des Helden) und Los Impostores (Die Schwindler) fertig.1 Es wird in Spanien mit dem Literaturpreis Biblioteca Breve ausgezeichnet und erscheint, nach Verhandlungen mit der Zensurbehörde, beim Verlag Seix Barral in Barcelona unter dem Titel La ciudad y los perros (Die Stadt und die Hunde). Bald darauf wird es in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt.

Ähnlich wie in der frühen Erzählung Die Anführer haben Ort und Handlung einen engen biographischen Bezug. Vargas Llosa gestaltet seine Zeit in Limas Militärinternat Leoncio Prado und zeichnet eine der Hauptfiguren, den schriftstellernden Kadetten Alberto, nach sich selbst, entzieht ihr aber zugleich einen wichtigen Zug, indem sich Albertos Verhältnis zum Schreiben als rein instrumentell herausstellt. Das eigene Vater-Trauma und die damit verbundene Scheu verpasst Vargas Llosa wiederum einer anderen Hauptfigur, dem als Sklaven beschimpften Kadetten Ricardo, die ansonsten wohl einem Mitschüler namens Alberto Lynch Martínez nachempfunden ist. Auch die dritte Hauptfigur, der am entgegengesetzten, also oberen Ende der Hierarchie stehende Kadett mit dem Spitznamen Jaguar lehnt sich an einen Internatsgenossen namens Estuardo Bolognesi Cedrón an.2 Diese Figur spaltet sich auf: Zunächst lernt sie der Leser als dominanten Kadetten kennen, bevor man mit ihr den eher schüchternen Ich-Erzähler identifiziert, der vor seiner Internatszeit in Teresa, ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, verliebt ist und sie danach heiratet. Diese Seite des ‚Jaguar‘ scheint Vargas Llosa von sich selbst bzw. seine erste Jugendliebe, abgeleitet zu haben. Im Roman haben alle drei Hauptfiguren Teresa zur Freundin. Diese Unwahrscheinlichkeit – besonders im Fall des gewalttätigen Jaguar – verblüfft umso mehr, als dass die Erzählung ansonsten realistisch ist. Der junge Romancier ist selbstbewusst oder eigenmächtig genug, sich nicht um Realismus zu scheren, wenn es um intime Sehnsüchte geht.

Auftürmung der Konflikte

Mit der Kurzgeschichte Die Anführer teilt der Erstlingsroman zudem die Grundkonstellation: Rivalität und Bandenbildung unter Jungen sowie ein Aufbegehren gegen die Schulautorität. Jedoch erzeugt jetzt der Plot viel mehr Spannung, indem die Konflikte sich quasi auftürmen. Es fängt damit an, dass der Kadett Cava im Auftrag von Jaguar ins Unterrichtsgebäude nachts eindringt, um die Aufgaben der anstehende Klassenarbeit vorzeitig in Erfahrung zubringen. Weil er dabei eine Fensterscheibe zerbricht, bemerkt die Schulleitung den Streich und verbietet dem gesamten Jahrgang, am Wochenende die Einrichtung zu verlassen, so lange bis sich der Täter meldet. Ricardo leidet besonders darunter, dass er Tereza nicht sehen kann, und verrät daher, wer es gewesen ist – woraufhin Cava zum Entsetzen seiner Kamaraden der Schule verwiesen wird. In der Mitte des Buchs kommt es zum dramatischen Höhepunkt: Bei einer Feldübung der Kadetten wird Ricardo erschossen. Wer der Schütze war, ob es Mord oder ein Unfall war, bleibt bis zum Ende uneindeutig, auch weil die Militärs sich mehr um das Ansehen der Schule sorgen sind als um die Aufklärung, zumal das Opfer aus der Unterschicht stammt. Mit diesen Gang der Dinge offenbaren sich der Machismus und rassistisch grundierte Klassismus sowie das heuchlerische Rollenspiel3 und die Doppelmoral einer Gesellschaft, in die schließlich auch Alberto und Jaguar nach ihrer Schulzeit als etablierte Mitglieder streben.

Fortführung der narrativen Mittel

Diese inhaltlichen Merkmale waren bereits in den vorherigen Erzählungen, vor allem in Der jüngere Bruder und Sonntag angelegt. Ebenso kehren die formalen, narrativen Mittel wieder: Der Romanerzähler versetzt den Leser unvermittelt in eine spannungsgeladene Situation und bedient sich einer breiten Palette von Sinnesreizungen und Körperempfindungen, äußerer wie innerer Stimmen, Detailwahrnehmungen und ausgreifenden Schilderungen.

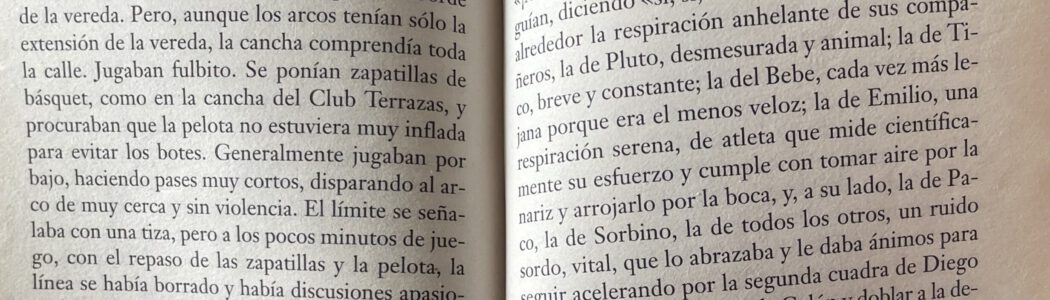

„Vier“, sagte der Jaguar.

Die Gesichter entspannten sich im unsichern Schein, den die Glühbirne durch die wenigen noch sauberen Stellen im Raum verbreitete: für die anderen war die Gefahr vorbei, nicht für Porfirio Cava. Die Würfel lagen still, zeigten drei und eins, ihr Weiß stach vom schmutzigen Fußboden ab.

„Vier“, wiederholte der Jaguar, „wer hat vier?“

„Ich“, flüsterte Cava, „ich hab vier.“

„Beeil dich“, drängte der Jaguar. „Du weißt: das zweite von links.“

Cava fröstelte plötzlich. Die fensterlosen Waschräume befanden sich jeweils am Ende der Schlafsäle und waren nur durch die dünne Holztür von ihnen getrennt. In den Jahren vorher war die Winterkälte nur bis zum Schlafsaal vorgedrungen; aber dieses Jahr war sie aggressiv; fast kein Winkel der Schule war vor dem Wind sicher. Er blies sogar bis in die Waschräume, verjagte den tagsüber angesammelten Gestank und vertrieb die laue Wärme. Aber Cava war in der Sierra geboren und aufgewachsen, er war an Kälte gewöhnt. Die Gänsehaut kam von seiner Angst.

„Ist jetzt Schluss? Kann ich schlafen gehen?“ fragte Boa: ein ungewöhnlich großer Körper, eine zu laute Stimme, ein Schopf fettiger Haaren, die vom zu großen Schädel wegstanden, ein winziges Gesicht mit vor Müdigkeit dick verquollenen Augen. Er hatte den Mund offen, von der vorstehenden Unterlippe hing eine Tabakfaser […].

Der Blick auf den Körper, genauer gesagt auf die Körpersprache und körperliche Charakteristika, wie ihn Vargas Llosa in seiner Erzählung Sonntag entwickelt hat und wie er auch in dieser Eingangszene zum Tragen kommt (Gesichtsentspannung, Gänsehaut, Boas Aussehen bishin zum Detail an seiner Lippe), fokussiert sich im weiteren Romanverlauf meist auf den Augenausdruck, das Mienenspiel oder die Hände, wobei die Beschreibungen nicht selten metaphorisch untermalt werden.4 Auch die für die Kurzgeschichte Die Anführer typische impressionistisch-akustische Überschwemmung findet sich in die Stadt und die Hunde, wenn der Kadett Boa einen Sportwettkampf schildert. Ferner weisen die Wortwechsel in der Kadettenanstalt und unter den Jugendlichen in Miraflores Schlagfertigkeit, Ironie und Zynismus auf, wie sie an Figuren aus den Frühwerken Der Verräter und Sonntag erinnern.

Hinzu kommen, in geringer Dosis, Farbtupfer wie das blaue Haarband von Tereza oder das „makellose Weiß der Képis“, das beim Ausgang der Kadetten die Avenida „wie ein Sturzbach“ überströmt (SuH 61), und zeichenhafte Momente, etwa der „harte, metallische Aufprall“ eines Gewehrs am Morgen des Manövers, das auf das Unglück vorausdeutet (SuH 188) oder die Pfoten mit „grausamen Krallen“, die Alberto an Stuhlbeinen im Offiziersblock erblickt (SuH 298). Letzteres gehört zur Tiermetaphorik, die an vielen Stellen im Roman vorkommt und den Spitznamen in der Militärakadmie (Jaguar, Boa, Piraña) und nicht zuletzt der titelgebende Bezeichung „Hund“ zugrundeliegt.5 Sie kann als Ausdruck inhärenter Gewalt verstanden werden.

Montage oder „kommunizierende Röhren“

Neu im Vergleich zu den bisherigen Prosastücken ist vor allem eine vielfältige Montagetechnik. Vargas Llosa selbst spricht in seinen theoretischen Schriften von ‚kommuzierenden Röhren‘ und erblickt hierin, wie er in einer Vorlesung Ende der 1960er Jahre darlegt, eine von drei Grundtypen, denen man alle Erzähltechniken im Roman zuordnen könne.6 Hierbei geht es darum, Sprechakte oder Handlungseinheiten zu fragmentieren und in anderer Form zusammenzusetzen. Einmal geschieht dies innerhalb von inneren Monologen, etwa wenn Alberto darüber nachsinnt, wie er mit dem Schreiben erotischer Texten begonnen hat, und sich hierbei Erinnerungsfetzen von dem Tag, an dem er vom Ehebruch des Vaters erfährt, untermischen:

[…] „Mist!“, sagte Vallano zerknirscht. „Ich schwör euch, es tut mir entsetzlich leid.“ ‚Da habe ich zu ihm gesagt, für einen Packung Zigaretten schreibe ich dir eine schönere Geschichte als Die Freuden der Eleodora, und an dem Morgen habe ich erfahren, was passiert war, Gedankenübertragung oder die Hand Gottes, ich erfuhr es, und ich fragte, was ist denn mit Papa los, Mammi? Und Vallano sagte, wirklich? Da, nimm Stift und Papier, mögen die Engel dich inspirieren, und sie antwortete, lieber Junge: Mut! Ein großes Mischgeschick hat uns befallen, dein Vater hat sich zugrunde gerichtet, er hat uns verlassen, und da fing ich zu schreiben an […] (SuH S. 151)

Zum anderen kommt es zur Vermengung von innerer und äußerer Rede, beispielsweise als Alberto General Huarina während seiner Nachtwache begegnet:

„Mi teniente, ich möchte Sie um Ihren Rat bitten“, sagt Alberto. ‚Ich könnt ihm ja weismachen, dass ich fast sterb vor Bauchweh, ich könnt ihm schwören, dass ich ein Aspirin oder so was brauch, dass meine Mutter schwer krank zu Haus liegt, dass die Vicuña erschlagen worden ist; ich könnt ihn inständig bitten …‘ „Ich meine, ich brauche Ihren Rat in einer Gewissensangelegenheit.“

„Was sagen Sie?“

„Ich habe ein Problem“, sagt Alberto, immer noch in Habachtstellung. ‚… sagen, mein Vater ist General, Konteradmiral, Feldmarschall, und schwören, dass er für jeden Strafpunkt, den er mir gibt, ein Jahr länger auf Beförderung wird warten müssen. Ich könnt auch sagen …‘ „Es handelt sich um etwas Persönliches.“ Alberto verstummt, zögert einen Augenblick und lügt drauflos: „Der Coronel hat uns gesagt, wir könnten unserer Offiziere jederzeit um Rat fragen. Ich meine, was persönliche Dinge anlangt.“ (SuH S. 16 f.)

Drittens kommt es vor, dass zwei verschiedene Gespräche miteinander verschränkt werden, einmal im Epilog, als der Jaguar seinem Kumpanen Higuieras erzählt, wie er mit Teresa zusammengekommen ist, oder bei Albertos Telefonat in einer Kneipe:

[…] „Teniente Gamboa?“, fragt Alberto. „Pisco de Montesierpe“, behauptet der Schatten, „schlechter Pisco, Pisco Motocachi, guter Pisco.“ – „Am Aparat Wer spricht?“ – „Ein Kadett“, antwortet Alberto. „Ein Kadett des Fünften Jahres. “ – „Die Alte soll hochleben; und meine Freunde auch: hoch!“ – „Was wollen Sie?“ – „Meine Meinung nach des beste Pisco der Welt“, versichert der Schatten; dann verbessert er: „Oder einer der besten, Señor. Pisco Motocachi.“ – „Ihr Name?“ fragt Gamboa. „Ich will zehn Kinder haben. Alles Söhne. Dann nenne ich sie nach meinen Freunden. Nicht nach mir, nur nach euch.“ – „Arana ist umgebracht worden“, sagt Alberto. „Ich weiß, wer’s war. Darf ich zu Ihnen kommen?“ – „Wie heißen Sie?“, fragt Gamboa. „Wollen Sie einen Wal umbringen? Dann geben Sie ihm Pisco Motochachi, Señor.“ – „Kadett Alberto Fernandez, mi teniente. Erste Abteilung. Kann ich kommen?“ – „Kommen Sie auf der Stelle“, antwortet Gamboa. […] (SuH S. 293 f.)

Schließlich ist die Darstellung der Handlungsebene dadurch gekennzeichnet, dass kurze, oft bruchstückhafte Abschnitte aneinander gereiht werden, sodass zeitlich und räumlich voneinander entferne Ereignisse und unterschiedliche Erzählperspektiven (ein neutraler Erzähler, ein Erzähler aus der Perspektive Albertos sowie zwei Ich-Erzähler: der Kadett Boas sowie Jaguar als Kind vor dem Eintritt in die Kadettenanstalt) abwechseln.7

Solche Montagen können im Prinzip zwei Effekte haben: Entweder offenbart sich eine Überstimmung zwischen den kombinierten Elementen und daher ein Sinn, oder es erweist sich ein Kontrast und Widerspruch, und insofern entsteht Spannung. So legt die Verknüpfung von Albertos Erinnerungen an des Vaters Seitensprünge und an die Anfänge seiner obszönen Auftragsprosa den Gedanken nahe, dass die eine Unanständigkeit in Liebesdingen die andere bedingt haben könnte, während die Überblendung von Albertos Gedanken und Worten im Gespräch mit Huarina aufzeigt, wie sehr seine Einbildung und Großspurigkeit von dem, was er wirklich äußert, abweicht. Im Kneipentelefonat wiederum erwächst eine Fallhöhe zwischen dem Anliegen Albertos, die Wahrheit über ein Verbrechens aufzudecken, und der Frivolität einer Feiergesellschaft, zumal auf beiden Ebenen von ‚Umbringen‘ die Rede ist. Die Alteration von Handlungsfragmenten und Erzählstimmen stellt ebenfalls Übereinstimmungen und Kontraste heraus. Einer der effektvollsten Perspektivenwechsel begegnet dem Leser im zweiten Teil Romans. Dort tritt der Vater des im Sterben liegenden Kadetten Arana auf und teilt Alberto in hilfloser Weise seine Sicht der Dinge mit, bevor eine Rückblende anschließt, die von dem Tag handelt, als derselbe Vater dem Sohn stolz eröffnet, ihn auf das Militärinternat zu schicken (SuH S. 217 ff.). Wie hier pendelt die Erzählung zwischen Phasen in den Lebensgeschichten der Kadetten, wodurch der Leser den Zusammengang der Herkunft und insofern die soziale Bedingtheit erkennt. Andererseits zeigen (Ausnahme-)Situationen, dass die Figuren die Wahl hätten, frei zu entscheiden, womit der Roman weltanschaulich zwischen Sozialdeterminismus und Existentialismus changiert. 8

Vielschichtige Situationen

Es sind nicht allein diese Erzähltechniken, die dem Roman eine Doppelbödigkeit und Vielschichtigkeit verleihen. Es liegt auch an der Kunst des Autors, Konstellationen zu schaffen, die inhaltlich doppeldeutig oder vielmehr polyvalent sind und daher den Leser in Unruhe versetzen. Dies geschieht vor allem im Zusammenhang mit der Hauptfigur Alberto, die ja charakterlich zwiespältig ist: hin- und hergerissen zwischen Machoallüren – Gewalt, Betrug, roher Sex – einerseits und aufrichtigen Gefühlen andererseits, oder wie Ricardo über ihn sagt: „ein brutaler Kerl, aber anständig“ (SuH S. 139). Paradebeispiel könnte die Szene sein, als Alberto nach Haus zurückkehrt, nachdem er den Freundschaftsdienst, Ricardos Schwarm Teresa eine Nachricht zu überbringen, dahingehend umfunktioniert hat, kurzerhand selbst das Mädchen ins Kino einzuladen und sich in sie zu vergucken, womit er seine – ohnehin schon vom Vater verlassene – Mutter versetzt.

Seine Mutter sagte kein Wort, blickte ihn nur traurig an. Alberto empfand eine unendliche Gleichgültigkeit.

„Entschuldige, Mama“, sagte er noch einmal. „Sei nicht böse. Ich habe wirklich alles versucht, um wegzukommen; es ging einfach nicht. Und jetzt bin ich müde. Darf ich ins Bett gehen?“

Seine Mutter antwortete nicht. Sie sah ihn nur beleidigt an, und er überlegte: ‚Wie lange wird’s noch dauern?‘ Es dauerte nicht lange: unversehens legte sie die Hände vors Gesicht und fing gleich darauf an, leise zu weinen. Alberto strich ihr über das Haar. Seine Mutter fragte, warum er sie leiden lasse. Er schwor ihr, dass er sie mehr liebe als alles auf der Welt, und sie nannte ihn einen Zyniker, den Sohn seines Vaters. Zwischen Seufzern und Anrufungen Gottes redete sie von Pasteten und Biskuits, die sie im Laden an der Ecke gekauft habe, wie ausgezeichnet sie seien, vom Tee, der auf dem Tisch kalt geworden sei, und von ihrer Einsamkeit und von der Tragödie, die der Herr ihr auferlegt habe, um sie zu prüfen, und von ihrem Opfer. Alberto fuhr ihr mit der Hand durchs Haar und beugte sich vor, um ihre Stirn zu küssen. Dabei dachte er: ‚Wieder ein Wochenende, ohne dass ich zur Pies Dorados gekommen bin.‘

Fragwürdig an Albertos Verhalten ist, dass er seinen Freund Ricardo hintergeht, seiner leidgeprüften Mutter einen zusätzlichen Stich gibt, Mitgefühl heuchelt und zugleich daran denkt, eine Prostituierte zu besuchen. Andererseits spricht für ihn, dass er entgegen seinem Vorurteil oder dem sozialen Ressentiment sich Teresa gegenüber edel verhält und zarte Gefühle für sie entwickelt, weshalb nachvollziehbar ist, dass er einen Kinobesuch mit ihr einer biederen Kaffeemahlzeit mit seiner wehklagenden und frömmelnden Mutter vorzieht. Man kommt insofern auf sechs zum Teil widerstreitende Motive, die hier gleichsam zusammengeschnürt sind und beim Lesen ebenso ambivalente Empfindungen auslösen.

Die andere Figur, in der sich antagonistische Kräfte bündeln, ist der Offizier Gamboa. Sein Kommandoton ist brutaler, sein Umgang mit den Kadetten härter als der anderer Offiziere, aber im Gegensatz zu diesen, die schon körperlich oder stimmlich nicht überzeugen, ist er ein Vorbild an Disziplin und Korrektheit, weshalb er von den Kadetten geschätzt wird. Andererseits relativiert sich der Eindruck aus der Warte seines vorgesetzten Capitan Garrido, der anders als Gamboa echte Kriegserfahrung hat und es „amüsant“ findet, dass dieser die Feldübungen, die dem wirklichen Krieg nicht ähneln, so ernst nimmt (SuH S. 194, 197, 201). Garrido erweist sich als der Erfahrungsklügere, Flexiblere gegenüber dem prinzipienhaften Gamboa und legt ihm, der die Regeln des Militärs auswendig gelernt hat, auseinander, dass die Theorie gut, aber das Leben „praktisch“ sei, nicht die Wirklichkeit müsse sich den Vorschriften, sondern die Vorschriften „der jeweiligen Lage“ anpassen (SuH 363 f). Jedoch ist der Kontext, in dem diese Worte fallen, derart, dass Prinzipienhaftigkeit ethisch angebrachter wäre als ein solcher Pragmatismus: der Tod des Kadetten Arana und die Frage nach dem Schuldigen. Garrido blockiert und verschleiert die Aufklärung, um Schaden vom Militärinternat abzuwenden, Gamboa beruft sich auf sein „Gewissen“ und seine „Pflicht“ und sorgt dafür, dass Alberto seine Version vom tödlichen Schuss vortragen kann. Die Erwartung, Gamboa würde als Mann moralischer Überzeugungen sich dem verstörten und nach Wahrheit strebenden Alberto väterlich annehmen, wird indessen dadurch gebrochen, dass er bald das Interesse an dem Fall zu verlieren scheint und dem Jungen bescheidet: „‚Ich bin nicht Ihr Freund […], auch nicht Ihr Kumpan. Oder Ihr Beschützer. Ich habe nur getan, was meine Pflicht ist.“ (SuH 345). Sein Einsatz wirkt auf einmal nur noch pro forma, pflichtschuldig ohne menschliches Interesse. Dieser Eindruck wiederum wird revidiert, wenn man liest, dass Gamboa in Gedanken an seine hochschwangere Frau ist, also im eigentlichen Sinn Vater wird. Dem schließt sich noch eine Volte an: Er wünscht sich einen Sohn, und als er das Telegramm von der Geburt eines Mädchens erhält, setzt er einen Blick auf, dass der diensthabende Offizier ihn fragt, ob es schlechte Nachrichten gebe.

Diese letzten beiden Kontrapunkte sind besonders effektvoll gestaltet. Es liegt eine beißende Ironie darin, dass der Offizier Gamboa in dem Moment ein Kind erwartet, als es um den Tod eines Jungen geht. Dass er sich nicht freut, weil es eine Tochter ist, eröffnet sich dem Leser nur indirekt, stückweise: Zunächst wird nur Gamboas starre Reaktion auf das Telegramm, aber nicht dessen Inhalt beschrieben. Diesen erfahren wir erst, nachdem der Offizier das in der Hemdtasche verwahrte Telegramm aus Versehen zusammen mit einer Notiz des Kadetten Jaguar herauszieht, zerreißt und wegwirft. Jaguar sammelt die Papierstreifen auf und hält sie zusammen: „Überrascht stellte er fest, dass es zwei Zettel waren, noch einer außer der Heftseite, auf die er geschrieben hatte: ‚Teniente Gamboa: Ich habe den Sklaven getötet. Sie können davon Meldung machen und mich dem Coronel vorführen.‘ Die beiden anderen Hälften waren ein Telegramm: ‚ Vor zwei Stunden Mädchen geboren. Rosa geht es gut. Glückwünsche. Brief folgt. Andres.'“ (SuH 401 f.). Aufs engste, geradezu physisch, werden so Mord und Geburt miteinander verquickt. Die Engführung extremer Gegensätze begegnet in Vargas Llosas weiteren Romanen wieder, wie explosive Mischungen.

Beredtes Verschweigen

Zu Vargas Llosas Repertoire wird auch der hier angewendete Kniff des Erzählers, eine wesentliche Information zu unterschlagen (dato escondido) – eine Kunst, etwas wirkungsvoller werden zu lassen, indem man es gar nicht ausspricht (elliptische Information) oder erst später offenbart (unterschlagene Information durch Umstellung).9 Weil der Telegramminhalt zunächst verborgen bleibt, wird der Leser angestachelt, ihn sich selbst auszumalen, beispielsweise könnte er vermuten, dass es zu einer Fehlgeburt kam. Hier erfolgt die Aufklärung nach wenigen Seiten. Die Frage, ob der Kadett umgebracht wurde und wenn ja von wem, bleibt dagegen dauerhaft unbeantwortet, zumindest wird sie nicht eindeutig beantwortet. Es gibt allerdings eine Szene, in der – wiederum durch vielsagendes Auslassen – eine Richtung vorgegeben wird. Die Generäle thematisieren bei ihrer Unterredung über die Ursachen des tödlichen Schusses zwei Möglichkeiten: entweder hat der Junge beim unglücklichen Sturz auf sein Gewehr die Kugel selbst ausgelöst, oder ein Kamerad aus der Nachhut traf ihn aus Versehen. Der Capitán verwirft die zweite Erklärung mit den Worten: „Ich möchte sogar behaupten, dass der Schluss aus dem Gewehr des Kadetten selbst stammt. Wenn man auf Scheiben zielt, die in einer Höhe von mehrerern Metern über dem Terrain liegen, kann ein Geschoss nicht so sehr abweichen […]“ (SuH S. 262 f.). Hieraus wäre eigentlich der Schluss zu ziehen, dass der Schuss eines Dritten nicht aus Versehen, sondern absichtlich erfolgt sein muss. Genau diese Variante sparen die Gesprächsteilnehmer aber aus, weshalb es an dem Leser ist, den unheilvollen Gedanken selbst zu fassen.